Funciones ejecutivas en el aula: una nueva educación es posible

Hemos de preocuparnos por el bienestar emocional, social y físico de los niños si queremos que sean capaces de resolver problemas, ejercitar el autocontrol o utilizar de forma adecuada cualquier función ejecutiva.

Adele Diamond

Cuenta Mariano Sigman (2015) -reconocido neurocientífico argentino- que, mientras estaba haciendo su doctorado, visitó un día el laboratorio de Álvaro Pascual-Leone cuando se comenzaba a utilizar la estimulación magnética transcraneal, una técnica que permite, por ejemplo, activar o inhibir regiones cerebrales de una forma no invasiva. Al joven Sigman le tentó participar en un experimento en el que se desactivaba temporalmente la corteza prefrontal. En esa situación, debía pensar palabras que empezaran con una letra que aparecía en una pantalla y, segundos más tarde, tenía que pronunciarlas. Sin embargo, con la corteza prefrontal inhibida, esa espera era imposible. En el momento de pensar las palabras empezaba a nombrarlas de forma compulsiva. Aunque sabía que tenía que esperar antes de decirlas, no podía hacerlo. Y es que sin la participación de la corteza prefrontal no es posible realizar tareas como la comentada. Una región cerebral que nos distingue como humanos y que es la sede de las llamadas funciones ejecutivas, funciones cognitivas complejas que nos definen como seres sociales y que nos permiten planificar y tomar decisiones adecuadas. Una especie de sistema rector que coordina las acciones y facilita la realización eficiente de las tareas, sobre todo cuando son novedosas o requieren mayor complejidad. Estas funciones ejecutivas -fundamentales en el desarrollo académico y personal del alumno- se pueden mejorar, por lo que su conocimiento constituye una auténtica necesidad educativa.

Consideraciones generales

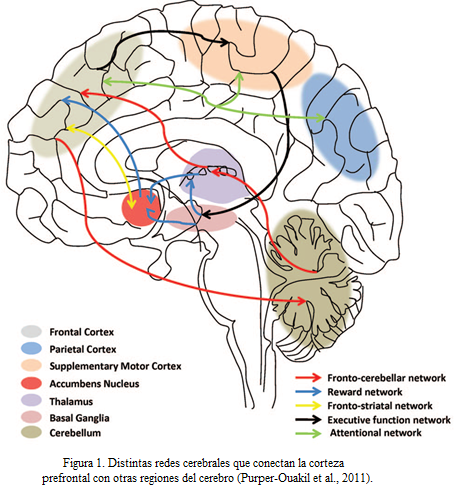

La capacidad de controlar nuestras acciones depende de la integridad del sistema de función ejecutivo, una red extensa distribuida fundamentalmente en la corteza prefrontal. Esta región que nos hace realmente humanos está situada en la parte anterior del lóbulo frontal, es el área mejor conectada del cerebro (ver figura 1) y se desarrolla de forma mucho más lenta que otras regiones cerebrales. Aunque es la región más moderna del cerebro, también es la más vulnerable. El estrés, la tristeza, la soledad o una mala condición física pueden perjudicar el buen funcionamiento de la corteza prefrontal. De hecho, en una situación de estrés se pueden manifestar síntomas parecidos a los asociados al TDAH debido a la dificultad para pensar con claridad o ejercitar el adecuado autocontrol (Diamond y Ling, 2016).

La gran mayoría de los estudios publicados (Bagetta y Alexander, 2016) mencionan tres componentes básicos de las funciones ejecutivas que están directamente relacionados entre ellos y que permiten desarrollar otras funciones complejas como el razonamiento, la resolución de problemas o la planificación: el control inhibitorio, la memoria de trabajo y la flexibilidad cognitiva. Este conjunto de habilidades directamente vinculadas al proceso madurativo de la corteza prefrontal son muy importantes para la vida cotidiana y resultan imprescindibles para el éxito académico (Best et al., 2011) y el bienestar personal del alumno. Se pueden entrenar y mejorar a cualquier edad a través de procedimientos diferentes -tal como veremos en los apartados posteriores- con la práctica adecuada, por lo que enseñar al niño a desarrollar estas funciones ejecutivas debería ser una prioridad educativa (Diamond, 2013).

Control inhibitorio

Es la capacidad que nos permite inhibir o controlar de forma deliberada conductas, respuestas o pensamientos automáticos cuando la situación lo requiere. Así pues, a los niños a los que les cuesta inhibir los impulsos responden sin reflexionar, buscan recompensas inmediatas o tienen dificultades para proponerse objetivos a largo plazo, por ejemplo. En la práctica, será más fácil para el alumno comprometerse en una tarea o finalizarla si entiende las opciones que tiene antes de decidirse a actuar, reconoce cómo le afecta esa acción o puede visualizar la opción correcta para esa tarea (Moraine, 2014).

Un buen control inhibitorio del niño aparece cuando es capaz de mantener la atención en la tarea que está realizando sin distraerse (atención ejecutiva), tal como ocurre cuando participa en una canción grupal, interviene en una obra de teatro, realiza una construcción de bloques o intenta andar sin que se le caiga el huevo que sostiene con una cuchara en la boca. Ejemplos claros de la importancia del juego, de las artes y del movimiento a través de actividades tradicionales que facilitan el desarrollo de las funciones ejecutivas del niño. Y en cuanto al componente conductual de la inhibición (autocontrol), qué importante es que el niño disponga del tiempo necesario para reflexionar. Como en el caso de la tarea ‘día-noche’ en la que ha de responder ‘día’ cuando se le muestra una luna y ‘noche’ cuando aparece un sol. Unos segundos para cantar ‘piensa en la respuesta, no me la digas’ son suficientes para mejorar su desempeño en esa tarea típica de entrenamiento del autocontrol (ver video).

Memoria de trabajo

Es una memoria a corto plazo que nos permite mantener y manipular información que es necesaria para realizar tareas cognitivas complejas como razonar o aprender. Cuando el niño manifiesta déficits en su memoria de trabajo tiene dificultad para pensar en varias cosas a la vez u olvida el significado de lo que va escribiendo, por ejemplo. Por ello, resulta útil para estos niños subrayar, apuntar todo lo necesario, desarrollar ciertos automatismos al leer o escribir o clarificar los objetivos de aprendizaje (Marina y Pellicer, 2015).

La narración de historias constituye una estupenda forma de ejercitar la memoria de trabajo del niño porque focaliza la atención durante periodos de tiempo prolongados y necesita recordar todo lo que va sucediendo -como la identidad de los distintos personajes o detalles concretos de la historia- e integrar la nueva información en lo ya sucedido. Y como una muestra más de la naturaleza social del ser humano, se ha comprobado que cuando se le narra una historia al niño mejora más su vocabulario y el recuerdo de detalles de la misma que cuando la lee simplemente, siendo muy importante la interacción entre el adulto que cuenta la historia y el niño (Gallets, 2005). Asimismo, cuando el niño cuenta una historia al compañero que previamente ha escuchado, intenta memorizar la letra de una canción en la que interviene o participa en un juego que consiste en realizar movimientos concretos asociados a imágenes aparecidas, también ejercita su memoria de trabajo.

Flexibilidad cognitiva

Es la capacidad para cambiar de forma flexible entre distintas tareas, operaciones mentales u objetivos. Conlleva el manejo de estrategias fluidas que nos permiten adaptarnos a situaciones inesperadas pensando sin rigidez y liberándonos de automatismos poco eficientes. Como, por ejemplo, cuando el niño participa en una actividad en la que en unas situaciones ha de hablar y, en otras, ha de escuchar. O cuando tiene que elegir entre diferentes estrategias para resolver un problema y existe la necesidad de ser creativo. Es por ello que el desarrollo de la flexibilidad cognitiva se puede facilitar si utilizamos analogías y metáforas, planteamos problemas abiertos, permitimos diferentes opciones para la toma de decisiones o asumimos con naturalidad el error en el proceso de aprendizaje. Tareas como llevar una cometa, jugar a fútbol o caminar por un entorno natural conllevan un uso adecuado de la flexibilidad mental, porque se han de ir ajustando las decisiones a las circunstancias que se van dando.

En la práctica, estas funciones básicas pueden intervenir relacionadas. Así, por ejemplo, mediante el juego simbólico -una estupenda forma de fomentar el pensamiento creativo o la conciencia emocional-, los niños deben mantener su rol y recordar el de los compañeros (memoria de trabajo), actuar según el personaje elegido (control inhibitorio) o ajustarse a los cambios de roles (flexibilidad cognitiva). Y qué importante es no subestimar la capacidad de los niños y fomentar su autonomía, lo cual es posible si los adultos somos capaces también de controlar nuestros impulsos y no intervenir de forma prematura. En el siguiente video se muestra cómo un niño de 3 años es capaz de no distraerse ante los estímulos externos en el aula y de resolver una tarea con bloques focalizando la atención y perseverando ante la misma. Juega, disfruta y aprende.

A continuación analizamos brevemente algunos programas o intervenciones que se han puesto en práctica en el aula y que parecen incidir positivamente sobre el desarrollo de las funciones ejecutivas, especialmente en aquellos alumnos con peor funcionamiento de las mismas o que pertenecen a entornos socioeconómicos desfavorecidos:

Programas informáticos

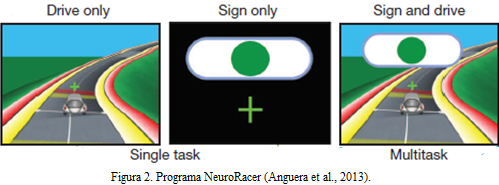

Existen programas de ordenador que integran el componente lúdico, como Cogmed, que han resultado beneficiosos para mejorar la memoria de trabajo, aunque no está claro que esta mejora pueda transferirse a las tareas académicas (Roberts et al., 2016). Con el videojuego NeuroRacer (ver figura 2) que está diseñado para realizar dos tareas a la vez, una de discriminación perceptiva y otra de coordinación visomotora, se mejoró en adolescentes y en personas mayores la atención sostenida y la memoria de trabajo, dos capacidades no entrenadas (Anguera et al., 2013). Hay indicios de que determinados juegos de ordenador sí que pueden mejorar las capacidades cognitivas también en los niños, como en el caso del entrenamiento de la atención ejecutiva (Rueda et al., 2012).

Programas de actividad física

Aunque los programas de actividad física continuados han producido efectos positivos sobre el aprendizaje en niños y adolescentes, los mejores resultados para las funciones ejecutivas se obtienen cuando se combina con una mayor actividad mental, como en el caso de las artes marciales. En un estudio en el que participaron niños con edades comprendidas entre los 5 y los 11 años se analizaron los efectos producidos por un programa de taekwondo respecto a los de un programa de educación física tradicional. Después de tres meses, los resultados indicaron que los alumnos del grupo de artes marciales habían mejorado más que los del otro grupo en todas las medidas realizadas de las funciones ejecutivas, tanto cognitivas como afectivas, y en la autorregulación emocional (Lakes y Hoyt, 2004), algo especialmente útil en alumnos con TDAH.

Programas de educación emocional

Este tipo de programas promueven el aprendizaje de toda una serie de competencias sociales y emocionales, como el autocontrol u otras asociadas a las funciones ejecutivas. Así, por ejemplo, en el programa PATHS se les enseña a los niños que cuando están enfadados han de abrazarse como una tortuga y hacer un par de respiraciones profundas. Este parón les ayuda a calmarse. Y muy beneficiosos han resultado también programas que incorporan técnicas de relajación y meditación en el aula, como MindUP. Este programa de entrenamiento en mindfulness que se combina con actividades que promueven el optimismo, la gratitud o la bondad incide sobre las funciones ejecutivas de los niños mejorando su control inhibitorio (ver figura 3) y su gestión del estrés (Schonert-Reichl et al., 2015).

Enseñanza bilingüe

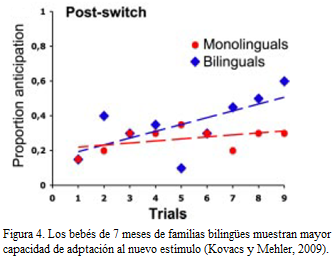

Nuestro cerebro tiene una enorme capacidad para aprender varias lenguas en la infancia temprana y ello confiere diversas ventajas. Las personas bilingües muestran una mejor atención ejecutiva y obtienen mejores resultados en tareas que requieren control inhibitorio, memoria de trabajo visuoespacial o flexibilidad cognitiva. En el caso de niños de 5 años ya se han identificado los patrones de actividad electrofisiológica que diferencian a los cerebros bilingües respecto a los monolingües y que les permiten un mejor desempeño ejecutivo (Barac, Moreno y Bialystoc, 2016). Incluso, cuando bebés de 7 meses aprenden a identificar una señal auditiva o visual que anticipa la aparición de un objeto en una pantalla, aquellos que son educados en un entorno bilingüe son capaces de reorientar la atención cuando el objeto aparece de forma sorpresiva en otra posición, a diferencia de los monolingües que siguen esperando que el objeto aparezca en la misma situación (Kovacs y Mehler, 2009; ver figura 4).

En la práctica

Como hemos comentado, existen diferentes formas de entrenar directamente las funciones ejecutivas. Sin embargo, Adele Diamond (2014), una de las pioneras en el campo de la neurociencia cognitiva del desarrollo, sugiere que las tareas que provocan la mayor mejora de las funciones ejecutivas son aquellas que las trabajan de forma indirecta, incidiendo en aquello que las perjudica -como el estrés, la tristeza, la soledad o una mala salud- provocando mayor felicidad, vitalidad física y un sentido de pertenencia al grupo. ¿Y cuáles son estas estrategias? Pues todas aquellas que están en concordancia con lo que proponemos desde la neuroeducación. Si para un buen funcionamiento ejecutivo lo más importante es fomentar el bienestar emocional, social o físico, el aprendizaje del niño tiene que estar vinculado al juego, el movimiento, las artes o la cooperación. O si se quiere, nada mejor para facilitar un aprendizaje eficiente y real que promover la educación física, el juego, la educación artística y la educación socioemocional. Todo ello en consonancia con el proceso natural de maduración del cerebro humano porque en cualquier cultura los niños aprenden a descubrir el mundo que les envuelve bailando, cantando, dibujando, jugando, compartiendo, resolviendo retos… todas ellas tareas que colman las necesidades sociales que tenemos los seres humanos. Seguramente, el entrenamiento puramente cognitivo no es la mejor forma de mejorar la cognición. El éxito académico y personal requiere atender las necesidades sociales, emocionales y físicas de los niños. Una nueva educación es posible. Nuestro cerebro plástico y social agradecerá el nuevo cambio de paradigma.

Referencias:

- Anguera et al. (2013): “Video game training enhances cognitive control in older adults”. Nature 501(7465), 97-101.

- Baggetta P., Alexander P. A. (2016): “Conceptualization and Operationalization of Executive Function”. Mind, Brain, and Education 10 (1), 10-33.

- Barac R., Moreno S., Bialystok E. (2016): “Behavioral and electrophysiological differences in executive control between monolingual and bilingual children”. Child Development 87 (4), 1277-1290.

- Best J. R. et al. (2011): “Relations between executive function and academic achievement from ages 5 to 17 in a large, representative national simple”. Learning and Individual Differences 21, 327-336.

- Diamond A., Ling D. S. (2016): “Conclusions about interventions, programs, and approaches for improving executive functions that appear justified and those that, despite much hype, do not”. Developmental Cognitive Neuroscience 18, 34-48.

- Diamond A. (2013): “Executive functions”. The Annual Review of Psychology 64, 135-168.

- Diamond A. (2014): “Executive functions: Insights into ways to help more children thrive”. Zero to Three 35(2), 9-17.

- Gallets M. P. (2005): “Storytelling and story reading: a comparison of effects on children’s memory and story comprehension”. Electronic Theses and Dissertations. Paper 1023.

- Kovács A. M., Mehler J. (2009): “Cognitive gains in 7-month-old bilingual infants”. PNAS 106, 6556–6560.

- Lakes K. D., Hoyt W. T. (2004): “Promoting self-regulation through school-based martial arts training”. Applied Developmental Psychology 25, 283–302.

- Marina, José Antonio y Pellicer, Carmen (2015). La inteligencia que aprende. Madrid: Santillana.

- Moraine, Paula (2014). Las funciones ejecutivas del estudiante. Madrid: Narcea.

- Purper-Ouakil D. et al. (2011): “Neurobiology of attention deficit/hyperactivity disorder”. Pediatric Research 69 (5), 69-76.

- Roberts G. et al. (2016): “Academic outcomes 2 Years after working memory training for children with low working memory: a randomized clinical trial”. JAMA Pediatrics 170(5): e154568.

- Rueda M. R. et al. (2012): “Enhanced efficiency of the executive attention network after training in preschool children: Immediate changes and effects after two months”. Developmental Cognitive Neuroscience 2(1), 192-204.

- Schonert-Reichl K. A. et al. (2015): “Enhancing cognitive and social – emotional development through a simple-to-administer mindfulness-based school program for elementary school children: a randomized controlled trial”.Developmental Psychology 51, 52-66.

- Sigman, Mariano (2015). La vida secreta de la mente: nuestro cerebro cuando decidimos, sentimos y pensamos. Buenos Aires: Debate.

Reblogueó esto en Desde mi Salón.

Me gustaMe gusta

Recibido, muchas gracias. ARNULFO ARENAS CARREÑO COORDINADOR ACADÉMICO SEDE EL PARNASO, INSTITUCIÓN EDUCATIVA INFANTAS Teléfono: 6031005 – Celular3223656290 – 3105782488BARRANCABERMEJA, SANTANDER, COLOMBIA

Me gustaMe gusta

Gracias Arnulfo y mucha suerte en tu ocupación docente.

Me gustaMe gusta

Reblogueó esto en Cristina Guadalupe.

Me gustaMe gusta

Excelente articulo!!

Me gustaMe gusta

Gracias Patricia. Encantados de que te gustara. Seguimos compartiendo información en el futuro sobre esas cuestiones.

Me gustaMe gusta

Muy buen artículo

Gracias

Me gustaMe gusta

Gracias Paulina por los comentarios. Seguro que seguimos profundizando en las funciones ejecutivas en próximos artículos.

Me gustaMe gusta

Excelente !! Es muy alentador entender que el cerebro es plástico y que siempre existe siempre la posibilidad de mejorar las funciones ejecutivas. Es muy triste que los educadores entiendan que los alumnos son limitados, y que no tienen remedio; y que los padres así también lo asuman. El reto es trabajo arduo, diario y constante entre educadores y familia, para lograr mejorar dichas habilidades, sobre todo en los niños con más dificultades ¿pero estamos dispuestos ambas partes a asumir el reto? ojalá podamos ver algún día el cambio en nuestras escuelas, y nosotros adultos seamos modelo y ejemplo de un cerebro plástico, fresco y abierto, dispuesto a mejorar y a aprender. Saludos!!

Me gustaMe gusta

Y tanto que sí Silvina. Nadie dijo que fuera fácil pero, con la actitud adecuada, el proceso se facilita. Y la experiencia práctica nos sugiere que para que ello sea posible es necesario contar con profesores vocacionales que se han formado en educación socioemocional. Sin olvidar, tal como comentas, de la necesaria colaboración entre las familias y los educadores. Entre todos, mejoraremos la educación y con ello la sociedad. Un reto apasionante. Un abrazo Silvina y siempre agradecido por tu participación y entusiasmo!

Me gustaMe gusta

Estoy de acuerdo. Es una esperanza para los niños con problemas

Me gustaMe gusta

Y tanto que sí Carmen.

Me gustaMe gusta

Gracias por las aportaciones que nos haces. Una labor excelente que se está extendiendo. Gracias a la sencillez con que explicas todos los temas los haces cercanos y comprensibles. Emoción, cognición y aprendizaje,,,,,,,,este es el camino. Reitero mi agradecimiento personal, por hacerme aprender día a día y lo que es mejor aún, el cambiar mi forma de enseñar.

Me gustaMe gusta

Muy agradecido Ana por tus comentarios generosos y muy contento de que estos temas que estamos investigando puedan ser útiles. Porque ese es el objetivo fundamental del blog, acercar la ciencia a la educación -desde un estilo divulgativo pero riguroso- para, entre todos, poder mejorarla. Es un tarea compartida en la que aprendemos juntos de forma continuada.

Me gustaLe gusta a 1 persona

Reblogueó esto en prestametusaberysentiry comentado:

Nuestro presente y nuestro futuro: Neuroeducación.

Me gustaMe gusta

Saludos desde Chile, trabajo en un programa que está inmerso en el área de educación, y buscando material de trabajo me encontré con su blog y me ha parecido un aporte para mi trabajo, ya he utilizado los datos aportados por uds. por ej. las investigaciones de Hattie, las cuales las hemos comentado con los profesores de las escuelas donde se ejecuta el programa en el que estoy trabajando. Siento mucha confianza en compartir el material de este blog.

Me gustaMe gusta

Muchas gracias Carolina. Encantados de que la información suministrada pueda resultar útil. Vuestro ejemplo muestra la naturaleza social del aprendizaje y la importancia de compartir y analizar las prácticas educativas de los docentes para poder así mejorarlas.

Me gustaMe gusta

¡Saludos desde Zamora ! Tras la resaca del curso y ver este artículo, me gustaría también compartir un enlace de un post que publique en mi blog. En él sugiero algunas aplicaciones Android para trabajar la concentración, atención, razonamiento y espero que también la gran apreciada memoria de trabajo ¡Saludos! ¡Vigilaré muy de cerca vuestros neuroconsejos!

http://deberesdevacaciones.blogspot.com.es/2016/12/apps-android-para-la-mejora-de-la.html

Me gustaMe gusta

Hola José Luis. Encantado de haber compartido experiencias contigo en Zamora y animamos a los lectores a que visiten tu blog, con todas esas interesantes aplicaciones y recursos que propones para trabajar las funciones ejecutivas. Gracias por compartir y seguimos en contacto, por supuesto.

Me gustaMe gusta

Hola, acabo de leer esta pagina y tengo muchas preguntas. Y la primera de ellas es cómo lograr entrar en mi misma para gestar el cambio primero en mi? Soy maestra y todos los días me pregunto que debo hacer para orientar a mis estudiantes.

Me gustaMe gusta

Hola Cleopatra. Entendemos que la educación socioemocional constituye un pilar imprescindible en el proceso de desarrollo académico y personal del alumnado. En el aula, este aprendizaje siempre parte de la formación del profesorado. Y es importante también la colaboración y la participación de las familias en este proceso. En lo referente a los docentes, hemos conocido muchos casos de formación que ha partido de la iniciativa del propio maestro. Pero está claro que desde los propios centros se debe apoyar este tipo de aprendizaje a través de programas sistematizados:

Me gustaMe gusta

Muy importante esta información para el área educativa

Me gustaMe gusta

Y tanto que sí Catherine. La mejora del funcionamiento ejecutivo es uno de los grandes retos educativos y más en los tiempos actuales. Somos optimistas al respecto.

Me gustaMe gusta

¡Leerte es una droga!

¡Muchísimas gracias por todos éstos artículos tan brillantes! Soy pedagoga pensando en acceder a un Máster Neurodidáctico… y cada vez lo tengo más claro. Una nueva educación sí es posible, el problema son los ignorantes que ejercen un puesto político y social que nos retienen a las personas que sí podemos dar éste cambio tan necesario…solamente quieren crear personas ignorantes y con falta de pensamiento crítico y emocional, para así poder seguir governando el mundo…Mucha suerte a todos!

Me gustaMe gusta

Muchas gracias Estefanía por las generosas palabras que nos animan a seguir investigando y compartiendo información. A través de las pequeñas iniciativas podremos ir amplificando el mensaje (¡hackeando los claustros!). Porque, tal como comentas, la mejora siempre es posible. Y, entre todos, será más fácil y se disfrutará más el proceso. Somos optimistas.

Me gustaMe gusta

Este articulo me encanta.

Pero le quería preguntar a Jesús ¿ será posible que en el Foro de la educación, seremos capaces de convencer a los políticos, de que la nueva ley de educación para ser real y humana debe ser: con formación física y psicológica real e integral?

Me gustaMe gusta

Muchas gracias Antonio. El gran objetivo debería ser una educación integral de la persona, pero parece que no está tan asumido entre los políticos, los cuales tendrían que ser los primeros en realizar cursos de formación sobre aprendizaje socioemocional. Pero seamos optimistas porque las grandes aportaciones globales surgen de la suma de las contribuciones individuales. Pongamos de nuestra parte y sigamos sumando granito a granito…

Me gustaMe gusta

Gracias por compartir sigan adelante…un saludo desde Bolivia

Me gustaMe gusta

Muchas gracias por las palabras que nos animan a continuar, por supuesto. Ánimo con el proceso de mejora educativa en Bolivia.

Me gustaMe gusta

Excelente artículo… Gran aporte …ojala muchas escuelas entendieran la importancia de trabajar estos aspectos..

Me gustaMe gusta

Pues sí Micaela. Creemos sinceramente que la mejora de las funciones ejecutivas de los niños y adolescentes constituye uno de los grandes retos educativos. Sin educación emocional difícilmente puede darse una buena educación. Pero también hemos de colaborar y formarnos tanto los maestros como las familias. La mejora es posible.

Me gustaMe gusta

Reblogueó esto en Anna Forés Miravalles.

Me gustaMe gusta

Es un reto para los profesores descubrir cómo aprende el cerebro. Es un artículo muy interesante y creo haber aprendido mucho sobre este tema gracias a la sencillez en la presentación.

Me gustaMe gusta

todo docente debe hoy mas que nunca como funciona nuestro cerebro y como debe cambiar las prácticas pedagógicas en el sistema escolar.

Me gustaMe gusta

hola, este blog es genial, gracias

Me gustaMe gusta

Gracias Ana. Encantado de poder seguir compartiendo información que pueda ser útil.

Me gustaMe gusta

Estoy haciendo el TFM sobre el impacto de la música en el desarrollo de las FE en etapa escolar, y su artículo me ha servido de muchísima ayuda para entender perfectamente cada concepto.

Me gustaría referenciarlo si no le importa. Me ayudaría para saber cómo tengo que referenciar este artículo.

Muchísimas gracias

Un saludo

Amelia

Me gustaMe gusta

Hola Amelia. Para referenciar los artículos has de indicar lo siguiente:

Autor (año de publicación), título del artículo, link y fecha de acceso.

Me gustaMe gusta